9日に文化センターで演奏した「和心ブラザーズ」のみなさんが寿都小学校に来てくださいました。

潮路小学校の全校児童も一緒に迫力ある演奏を楽しみました。

和太鼓の体験もあり、6名の児童が選ばれました。

最後に全員でお礼を言いました。「ありがとうございました。」

9日に文化センターで演奏した「和心ブラザーズ」のみなさんが寿都小学校に来てくださいました。

潮路小学校の全校児童も一緒に迫力ある演奏を楽しみました。

和太鼓の体験もあり、6名の児童が選ばれました。

最後に全員でお礼を言いました。「ありがとうございました。」

小学校合同文化振興事業(和心ブラザーズ公演)10/10水 はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

台風の影響により8日の体育の日に延期しての実施となりました。当日は多く の保護者・ご親戚・ご来賓・地域の皆様にお越しいただきました。2日の間がありましたが、児童は取組の成果を十分に発揮できたと感じております。今回の学芸会で児童それぞれが成長した点を確実なものにするよう今後の指導をすすめてまいります。ご来校ありがとうございました。

の保護者・ご親戚・ご来賓・地域の皆様にお越しいただきました。2日の間がありましたが、児童は取組の成果を十分に発揮できたと感じております。今回の学芸会で児童それぞれが成長した点を確実なものにするよう今後の指導をすすめてまいります。ご来校ありがとうございました。

開校140周年記念学芸会(10/8) はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

台風25号による登校時の猛烈な風雨が心配されるため、明日の学芸会を8日(月)に延期します。開場・開演時刻に変更はありません。明日7日は日曜日(お休み)となります。期日の変更となりますが、ご理解をよろしくお願いいたします。

学芸会を8日に延期します(明日7日はお休みです) はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

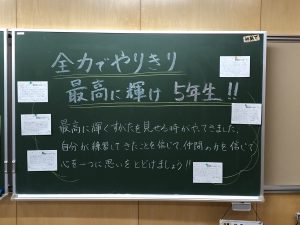

学芸会が明後日となりました。昨日は総練習があり、これまでの努力の成果を力一杯発表しました。学芸会当日は温かいご声援をよろしくお願いいたします。

※台風25号が心配ですが、学芸会は予定通り開催する予定です。

画像 おわりのことば(6年生)

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて⑦ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

鉄棒が増設されました(10/3水) はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて⑥ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて⑤ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて④ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて③ はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類

開校140周年記念学芸会(10/7)に向けて② はコメントを受け付けていません

カテゴリー: 未分類